“Ara Pacis: l’altare dedicato alla Pace augustea”

a cura di Mariapia Statile

admin & founder

Ara Pacis, 23/10/2019

“Quando tornai a Roma dalla Gallia e dalla Spagna, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, portate felicemente a termine le imprese in quelle province, il Senato decretò che si dovesse consacrare un’ara alla Pace augustea nel Campo Marzio e ordinò che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero ogni anno un sacrificio”

(Res Gestae Divi Augusti)

[Foto nel testo ©Mariapia Statile]

L’Ara Pacis è un altare maestoso che fu consacrato all’imperatore Augusto, ed è emblematico della politica e dell’ideologia augustea nonché dell’arte del tempo finalizzata, specie in questo caso, alla consacrazione del potere. Contemporaneamente, l’Ara Pacis risulta essere omaggio al princeps, suo sacerdote e sommo artefice di quella pace così attesa e desiderata tanto da essere divinizzata.

È interamente in marmo e si compone di un recinto rettangolare avente due grandi porte nei lati brevi: una sulla via Flaminia e l’altra sul Campo Marzio. Collocato su un podio, vi si accede mediante la scalinata posta sul davanti. L’interno è sopraelevato da tre gradini su tutti e quattro e lati; inoltre, vi sono altri cinque gradini che consentivano al sacerdote di raggiungere il piano orizzontale ove si celebrava il sacrificio.

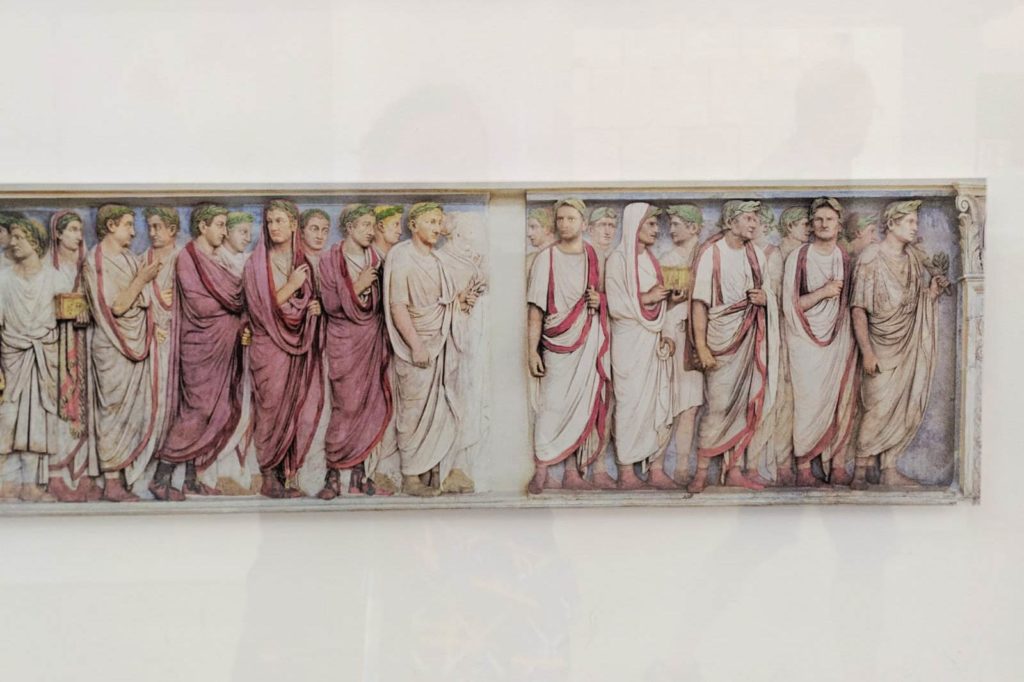

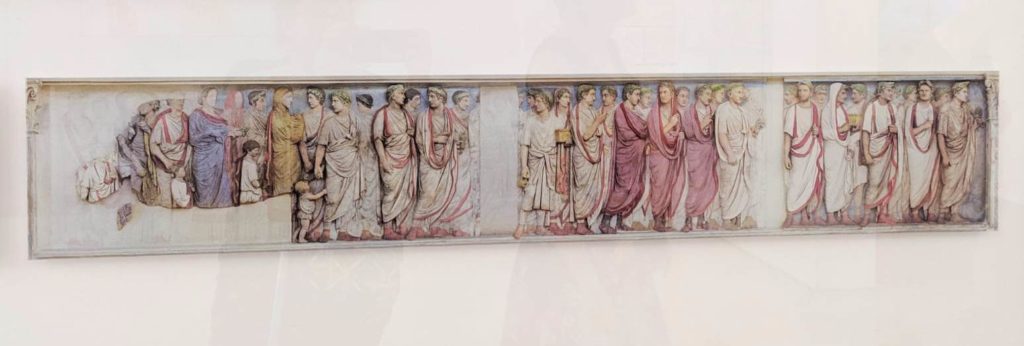

Per quanto riguarda l’ornamentazione, gli artisti presero ispirazione dai rilievi del Partenone per realizzarli e, a differenza di questi ultimi, policromi e rivolti ad un pubblico esteticamente consapevole, le figurazioni dell’Ara Pacis hanno una funzione propagandistica mirando soprattutto a comunicare un messaggio al servizio di un ideale politico, piuttosto che produrre arte, ad eccezione degli esemplari registri inferiori composti da eleganti motivi floreali sapientemente disposti tanto da essere ripresi nei secoli successivi da quel decorativismo artigianale che si ispirava al classicismo.

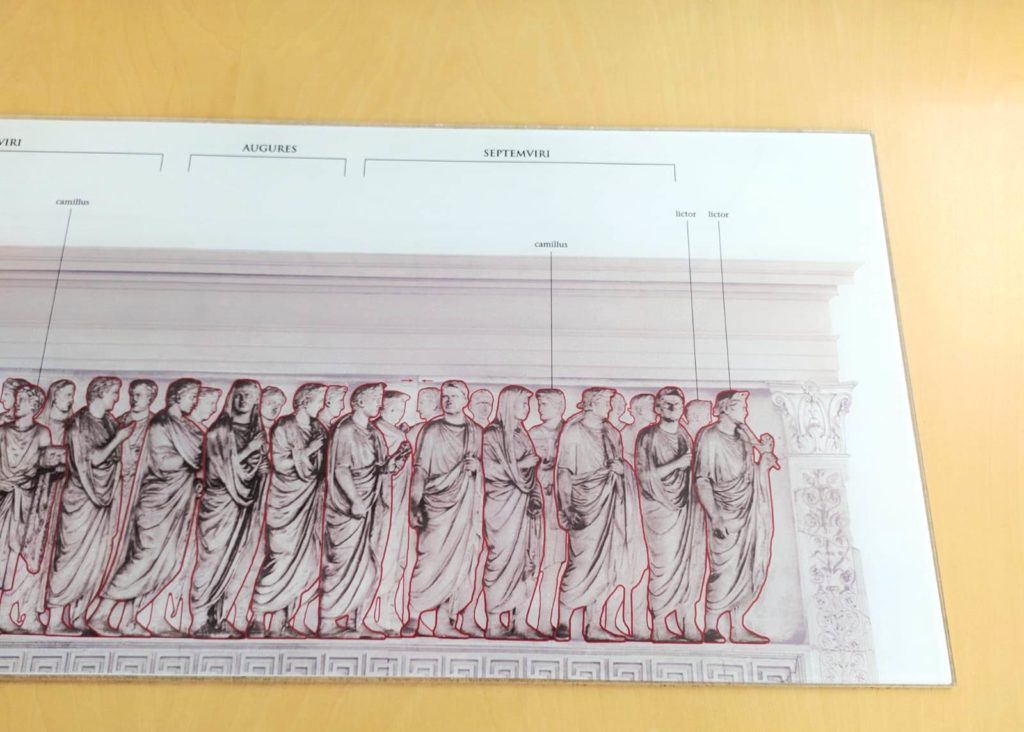

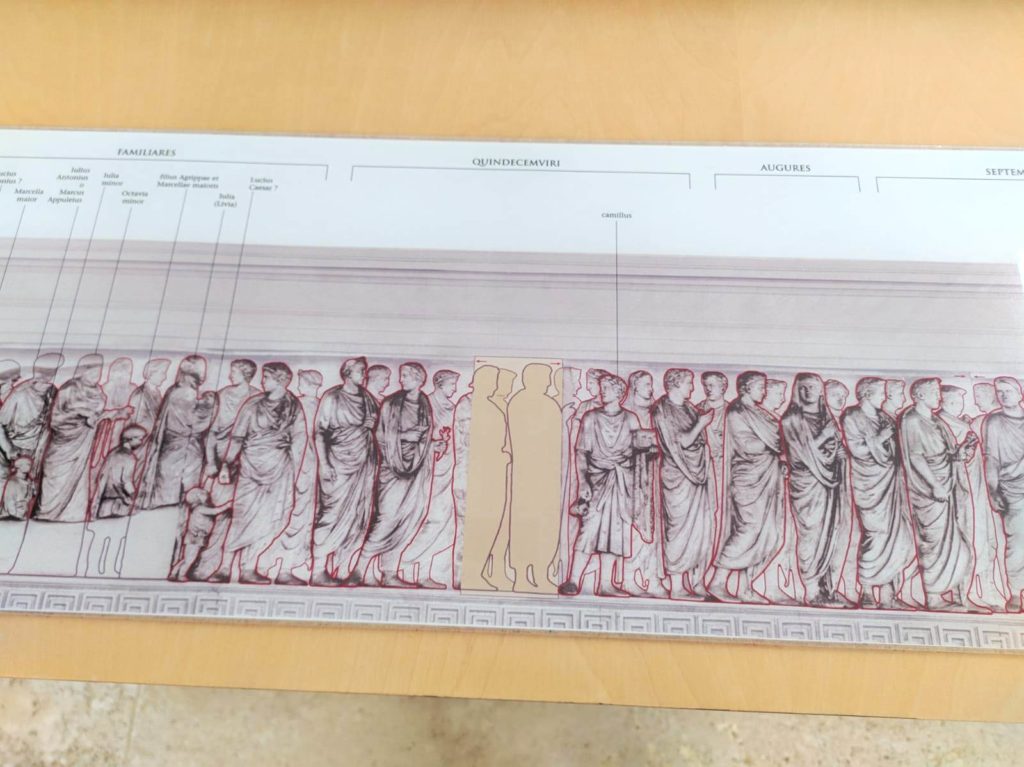

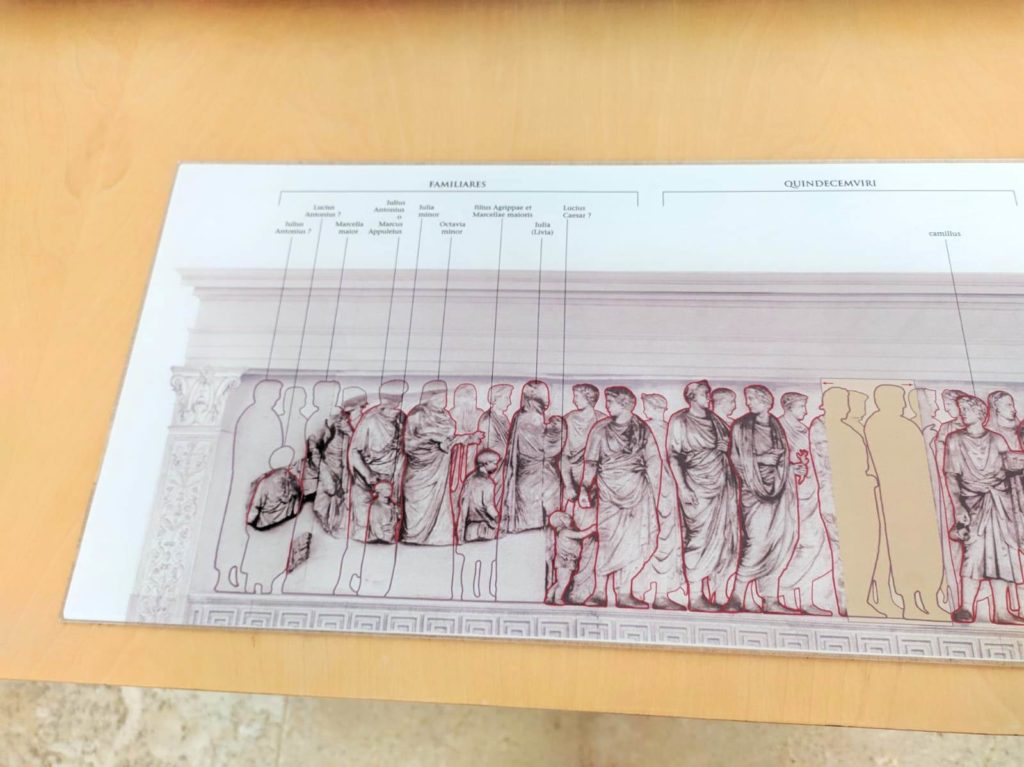

Le pareti esterne presentano il registro inferiore decorato con un fregio con motivi vegetali, mentre quello superiore presenta figure mitologiche e allegoriche assieme alla rappresentazione di personaggi reali che ben esemplificano il significato dell’arte augustea con riferimento alle tradizioni religiose di Roma. Sia all’esterno che all’interno, i rilievi sono dislocati su due ordini separati da motivi a meandro continui.

Le pareti interne hanno una serie di listelli verticali a rilievo nella zona inferiore; fregio liscio con teste di bue che sorreggono ghirlande e coppe piatte, e lesene con capitelli corinzi ornano gli angoli.

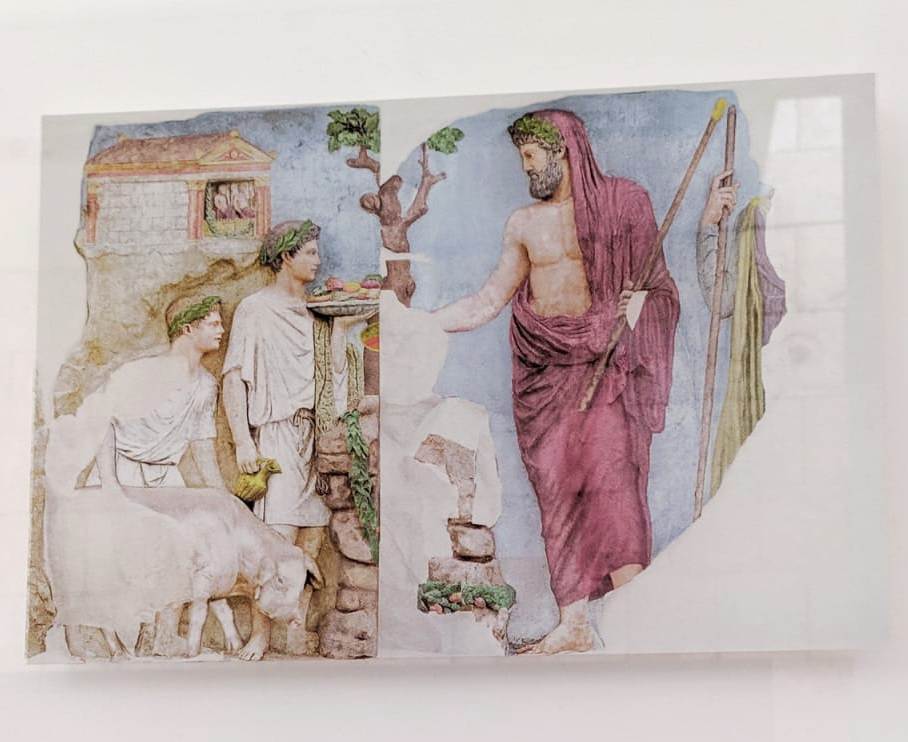

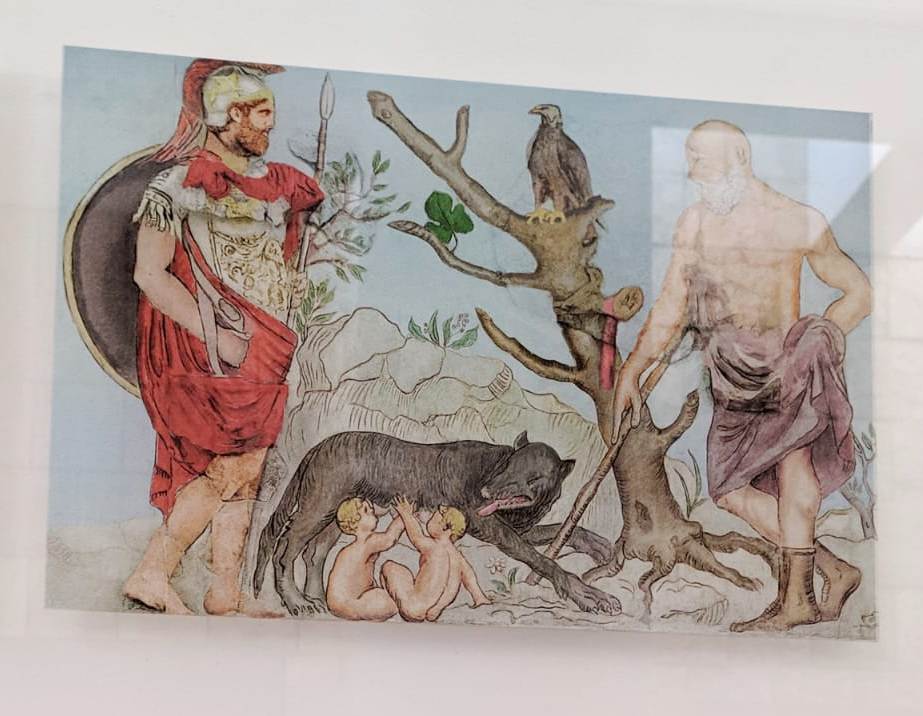

Nei pannelli ai lati della porta orientale troviamo la personificazione della dea Roma e della Terra, quest’ultima raffigurata come una donna avente in grembo due bambini tra i fiori e la frutta. Poi a destra, l’Acqua su un mostro marino e a sinistra l’Aria su un cigno, entrambe simboleggiate da altre due figure femminili. Il tutto in una delicata pittoricità e suggestione paesaggistica, elementi dovuti dall’influsso greco. La porta occidentale invece presenta nei suoi pannelli laterali, scene con l’origine di Roma.

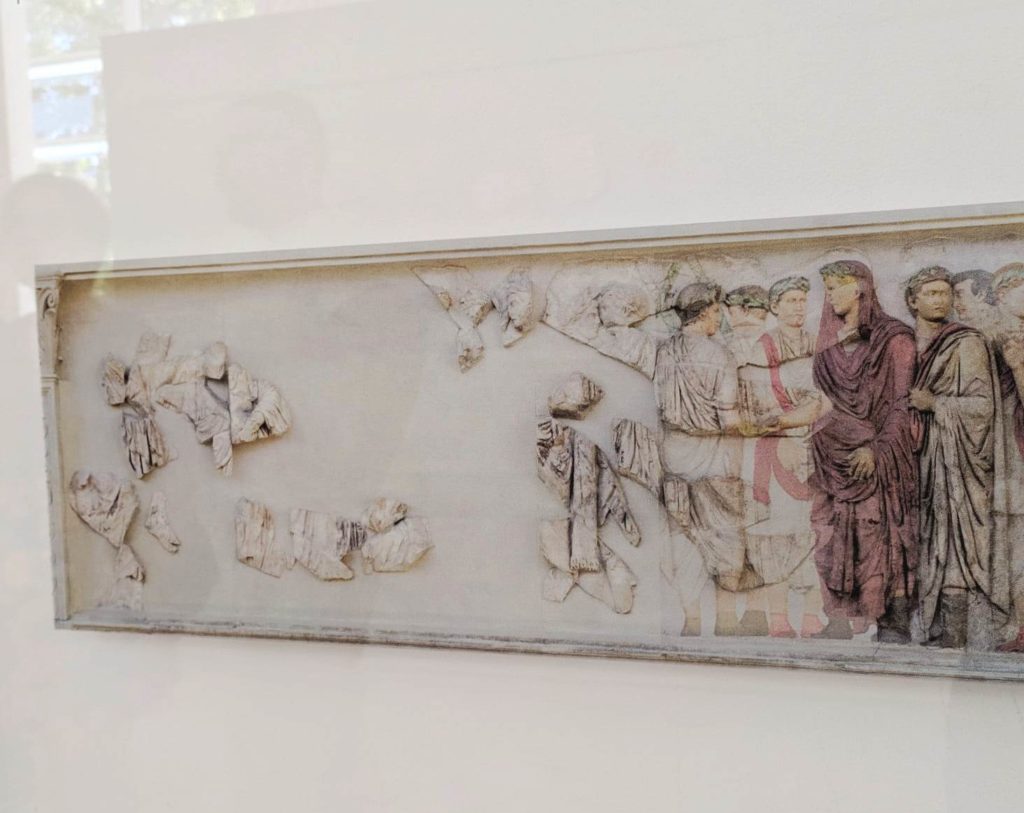

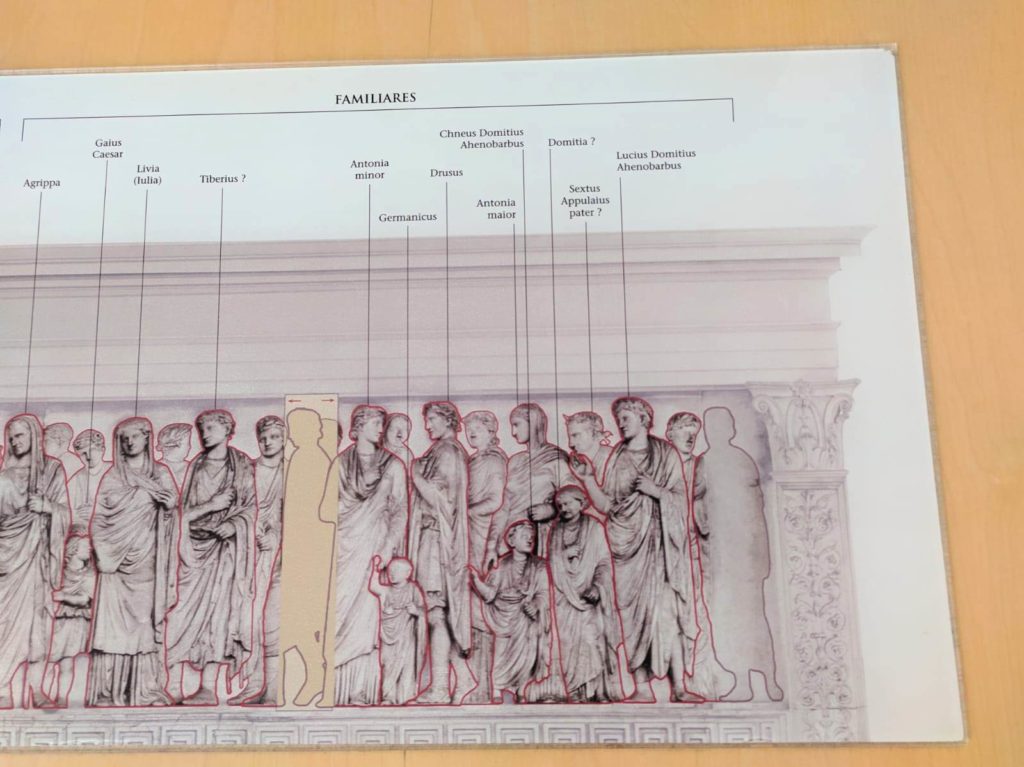

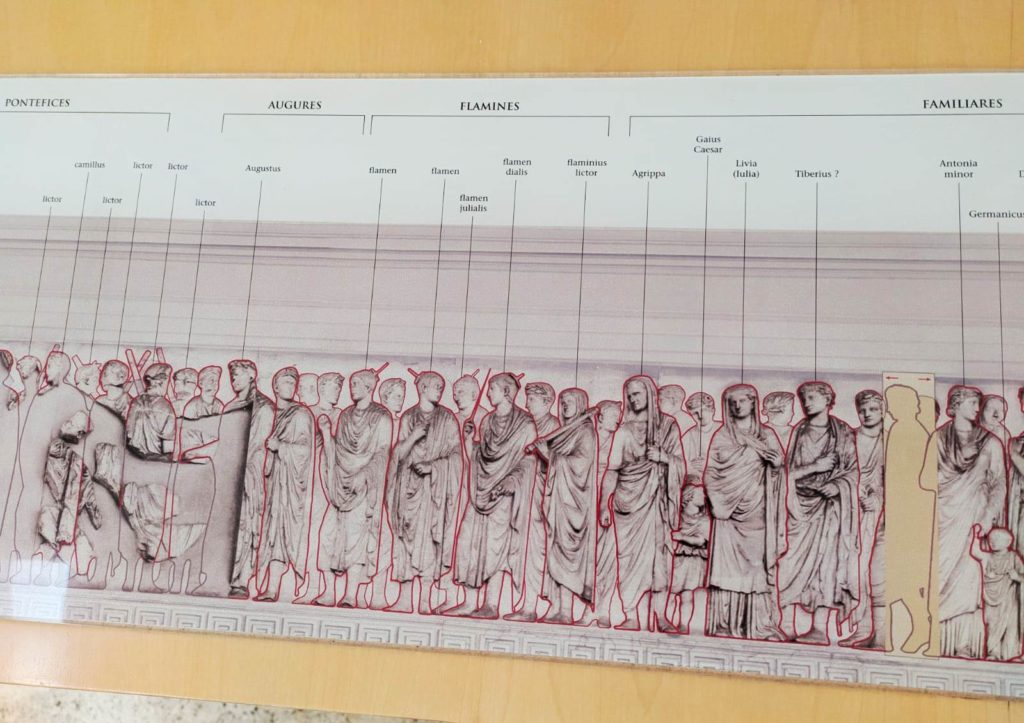

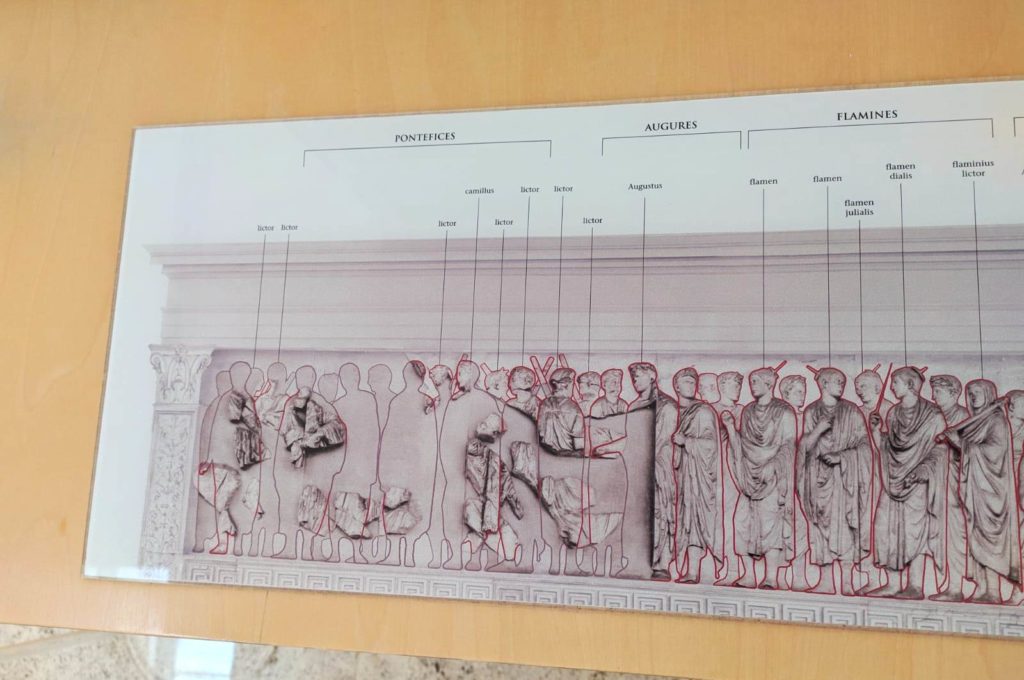

Per quanto riguarda i rilievi sui lati lunghi, troviamo la Processione dedicatoria, ovvero il solenne corteo in onore della consacrazione dell’altare ad Augusto realizzata attraverso quell’ispirazione prettamente greca facente riferimento ai rilievi del Partenone, unitamente ad elementi tipicamente romani, come la personalità dei ritratti e il realismo del panneggio, assieme ad un effetto prospettico e alla collocazione delle figure su due piani.

Glossario:

Ara: nell’antica Roma, la base di appoggio destinata all’oggetto del sacrificio agli dei per mezzo del fuoco, e che, a seconda del tipo di sacrificio, era fatta di terra, di legno, di metallo, di pietra, o di lastre o blocchi di marmo con decorazioni in rilievo (Enciclopedia Treccani, s.v.)

Princeps: nell’antica Roma, titolo attribuito al senatore più ragguardevole, che aveva diritto a votare per primo; era scelto tra i membri più anziani che avessero rivestito la carica di censore. Il titolo, non più in uso dagli inizi del 1° sec. a.C., fu ripristinato da Augusto per sé (28 a.C.) e portato poi da tutti gli imperatori (Enciclopedia Treccani, s.v.)

Bibliografia di riferimento:

E. Bairati, A. Finocchi, Arte in Italia. Lineamenti di storia e materiali di studio, Torino 2004

G. Becatti, L’arte dell’età classica, Milano 2000

C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell’Arte Italiana, Vol. 1, Verona 1995

R. Bianchi Bandinelli, Roma. L’arte romana nel centro del potere, Milano 2001

RIPRODUZIONE RISERVATA ©OsservArcheologiA

È consentito l'utilizzo dei contenuti previa indicazione della fonte